安蘇史談会からのお知らせ

★第41回 公開講座「安蘇の風土と歴史」が開催されました

■日時:令和7年7月5日(土)、12日(土)、19日(土)、26日(土)午後1時30分~3時30分

■場所:佐野市中央公民館3階

〇第1回 7月5日

「唐澤山城の歴史」

講師 (公財)佐野市民文化振興事業団事務局長 出居 博氏

〇第2回 7月12日

「両毛鉄道と安蘇馬車鉄道・佐野鉄道」

講師 安蘇史談会会員 茂木克美氏

第3回 7月19日

「大田南畝(蜀山人)と新楽閑叟(馬門・愛閑堂主人)

―江戸第一の文人と佐野市出身の探検家・医師―」

講師 江戸文人研究家(安蘇史談会会員)長澤 和彦氏

第4回 7月26日

「鐙塚町の古代から現代まで~伝承の世界を含めて~」

講師 安蘇史談会会員 大川圭吾氏

猛暑にもかかわらず、今回も、527名という多数の受講者数となりました。ありがとうございます。佐野市だけでなく、宇都宮市、足利市、栃木市そして他県からなど多くの市町から参加頂きました。今年も500名を超える多くの皆様の参加があり、感謝しております。この講座は、参加の方々の理解とご協力により支えられていると、あらためて確認しております。

来年も開催いたしますので、ご期待ください。

★会報『史談』第41号を発刊しました

令和7年7月1日(土)に発刊しました。

佐野市、足利市、栃木市の図書館や栃木県立図書館、佐野市城北地区公民館それに「ここねっと」に置いてありますので、是非、ご一読ください。

また、購入ご希望の方は、佐野市内の永楽屋(JR佐野駅前)、河西書店(田沼町)や佐野市吉澤記念美術館及び栃木県立博物館の販売コーナーで販売しております。(8月の予定)

ご検討ください。

| 題名 | 執筆者 |

| 口絵写真:伊藤若冲(菜蟲譜)佐野市立吉澤記念美術館所蔵 | 末武さとみ |

| 巻頭言:安蘇史談会誕生のころ | 大髙八三郎 |

| 講義録 足利一門とは誰かー新田氏をめぐる虚像と実像― | 谷口 雄太 |

| 『史料紹介』南北朝時代の佐野氏について(その1) | 鴨志田智啓 |

| 某後家尼譲状のことなど | 川田 春樹 |

| 江戸期後期放鷹制度における餌差の動向 | 海老原脩治 |

| 江戸時代に佐野で活躍した金工 菊池政長と刀装金具について | 冥賀 明儀 |

| 書評と紹介 茂木克美著『不屈の原点 資料で語る田中正造』 |

海老原脩治 |

| 下野国都賀郡・安蘇郡南部に起こった狐の怪異 ―天保四年「都賀と安蘇狐怪談」を読むー |

平野 哲也 |

| 幕末期の長州藩の動向と、吉田松陰と松下村塾の塾生たちの足跡について | 岡田 清 |

| 史料に読む幕末・下野国【出流山事件】(6) ―参加した浪士達のグループ、生き残った主な浪士たち、諸経費とその負担、出流山事件の意味・参加の動機、赤尾思敬墓誌(顕彰碑)拓本、参考文献などー |

海老原脩治 |

| 国会議員田中正造の朝鮮―二十九年四月 朝鮮雑記、台湾二三件」試論 | 茂木 克美 |

| 丸山瓦全の天明鋳物研究と佐野 | 末武さとみ |

| 旭日雙光章を受章して | 大川 圭吾 |

| 初詣見学会で、東京都板橋区総泉寺と港区南青山の青山霊園を訪ねて | 海老原脩治 |

| 佐野常民・常羽父子による旧別格官幣社唐澤山神社の創建と唐沢ボーイスカウトの誕生 | 大髙八三郎 |

| 下野新聞に創立40年の記事が掲載される | 安蘇史談会 |

| 講座「第40回安蘇の風土と歴史」の開催状況 | 安蘇史談会 |

今年も、第41号を無事に発刊することができました。皆様の支援のお蔭と感謝しております。

来年も発刊いたしますので、ご期待ください。

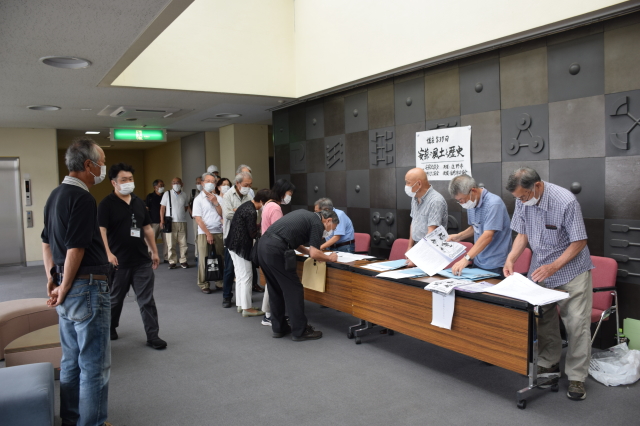

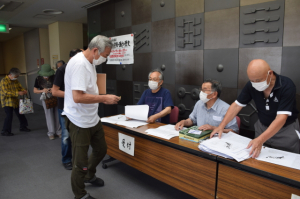

★第40回 公開講座「安蘇の風土と歴史」が開催されました

■日時:令和6年7月6日(土)、13日(土)、20日(土)、27日(土)午後1時30分~3時30分

■場所:佐野市中央公民館3階

〇第1回 7月6日(土)

「足利一門とは誰か~新田氏をめぐる虚像と実像~」

講師 青山学院大学文学部准教授 谷口雄太氏

〇第2回 7月13日(土)

「将門伝説と古代東国の争乱」

講師 元坂東市教育委員会参事(坂東市立図書館長、資料館長兼任) 板垣 隆氏

〇第3回 7月20日(土)

「堀田正敦の佐野藩再興と城付領の形成」

講師 常盤大学人間科学部教授 平野哲也氏

〇第4回 7月27日(土)

「佐野常民・常羽父子による唐澤山神社創建と唐沢ボーイスカウトの誕生」

講師 安蘇史談会・会長代行兼事務局長 大髙八三郎会員

猛暑にもかかわらず、今回も、556名という多数の受講者数となりました。ありがとうございます。

佐野市だけでなく、宇都宮市、足利市、栃木市など多くの市町から参加頂きました。

【主催者からひとこと】

今年も多くの皆様の参加があり、感謝しております。この講座は、参加の方々の理解とご協力により支えられていると、あらためて確認しております。

来年も開催いたしますので、ご期待ください。

★会報『史談』第40号を発刊しました

令和6年7月1日(土)に発刊しました。

佐野市、足利市、栃木市の図書館や栃木県立図書館、佐野市城北地区公民館それに「ここねっと」に置いてありますので、是非、ご一読ください。

また、購入ご希望の方は、佐野市内の永楽屋(JR佐野駅前)、河西書店(田沼町)や佐野市吉澤記念美術館及び栃木県立博物館の販売コーナーで販売しております(8月の予定)。

ご検討ください。

| 題名 | 執筆者 |

| 口絵写真:佐野一族十七本ノ内田沼系図、田沼家墓所、四社霊神碑 | 海老原脩治 |

| 巻頭言:安蘇史談会創立40周年に考えること | 海老原脩治 |

| 安蘇史談会創立40周年にあたって | 金子 裕 |

| 安蘇史談会創立40周年おめでとうございます | 津布久貞夫 |

| 郷土史研究40年、尽きぬ郷土愛 | 廣瀬 裕 |

| 「安蘇史談会」設立40周年を祝う | 熊倉 勝 |

| 地元の史料と歴史を守る | 高山 慶子 |

| 徳川氏は「新田源氏の子孫」である | 上岡 一雄 |

| 慈覚大師円仁 ~その生涯と事績をたどる~ | 千田 孝明 |

| 田沼町史で知った山上道牛 | 川田 春樹 |

| 『史料紹介』鎌倉時代後期の佐野氏について(その2) | 鴨志田智啓 |

| 人と文化が行き交う道 ―東山道からあずま道へー | 大澤 伸啓 |

| 佐野城築城420年と不遊環花生(ふゆうかんはないけ) | 大川 圭吾 |

| 葛生ゆかりの本屋「万屋兵四郎(ひょうしろう)(福田鳴鵞(めいが))」と鉄道を描いた挿絵 | 末武さとみ |

| 印章の歴史と江戸期庶民のハンコ | 大芦 義男 |

| 幕末の京都守護職時代の会津藩の栄光と苦悩、その後の挫折と悲劇の足跡を辿る | 岡田 清 |

| 史料に読む幕末・下野国【出流山事件】(5) ―出流山事件関係略図、参加人数及び浪士達の出身地・年齢などの概要、浪士達の最期、挙兵組幹部、 参加者名簿などー |

海老原脩治 |

| 歴史画家小堀鞆音が描いた佐野ゆかりの絵 ―鉢の木物語を題材にした「佐野の雪」および「常世」についてー |

冥賀 明儀 |

| 『近代国家と万国博覧会』 ―世界がはじめて文化交流する時代― | 小暮 正彰 |

| 島田嘉内家酒造り350年の歴史(その2)―江戸時代の酒問屋と名酒“両国橋”の看板についてー | 大髙八三郎 |

| 安蘇史談会内学習サークル(「源氏物語」を楽しむ会)の報告 『源氏物語』を楽しむ会の概要と実施状態 |

廣木 雅子 |

| 史談40号によせて | 永島 正夫 |

| 書評と紹介 海老原脩治著「利根川左岸の御捉飼場―下野国南部地域における戸田五介組の村々を中心にー」 (下野近世史研究会編『近世下野の生業・文化と領主支配』所収) |

永島 正夫 |

| 鹿沼市西部方面に狛犬を訪ねて | 安蘇史談会 |

| 令和6年の初詣見学会を真岡・益子方面で実施 | 安蘇史談会 |

| 講座「第39回安蘇の風土と歴史」の開催状況 | 安蘇史談会 |

| とちぎ歴史資料ネットワークの活動状況の報告 第33回佐野市城北地区公民館サークル発表会で報告 |

安蘇史談会 |

| さの文化の祭典に参加 | 安蘇史談会 |

| 公開講座「安蘇の風土と歴史」の講座名と講師一覧 | 安蘇史談会 |

| 例会における会員発表の研究テーマ一覧 | 安蘇史談会 |

| 会報『史談』分野別題名別索引一覧 | 安蘇史談会 |

今年も、第40号を無事に発刊することができました。皆様の支援のお蔭と感謝しております。

来年も発刊いたしますので、ご期待ください。

★第39回 公開講座「安蘇の風土と歴史」が開催されました

■日時:令和5年7月1日(土)、8日(土)、15日(土)、22日(土) 午後1時30分~3時30分

■場所:佐野市中央公民館3階

〇第1回 7月1日(土)

「慈覚大師円仁~その魅力と功績を探る~」

講師 日光市天台宗観音寺住職 千田孝明氏

〇第2回 7月8日(土)

「幕末・出流山事件~新里村の戦い、佐野川原での処刑など~」

講師 安蘇史談会会長 海老原脩治

〇第3回 7月15日(土)

「須永元日記を読む」

講師 前佐野市郷土博物館館長 茂木克美氏

〇第4回 7月22日(土)

「人と文化が行き交う道~東山道からあずま道へ~」

講師 史跡足利学校学芸員、立正大学非常勤講師、日本庭園学会会長 大澤伸啓氏

猛暑にもかかわらず、今回も476名という多数の受講者数となりました。コロナ感染防止に留意して参加頂きました。ありがとうございます。

佐野市だけでなく、宇都宮市、足利市、栃木市など多くの市町から参加頂きました。

【主催者からひとこと】

今年も多くの皆様の参加があり、感謝しております。この講座は、参加の方々の理解とご協力により支えられていると、あらためて確認しております。来年も開催いたしますので、ご期待ください。

【来場者からひとこと】

毎回、大変興味深いお話をありがとうございます。それにしても幕末に佐野の地で処刑があったとは驚きでした。

★会報『史談』第39号を発刊しました

安蘇史談会会報『史談』第39号を令和5年7月1日(土)に発刊しました。

佐野市、足利市、栃木市の図書館や栃木県立図書館、佐野市城北地区公民館それに「ここねっと」に置いてありますので、是非、ご一読ください。また、購入ご希望の方は、佐野市内の永楽屋(JR佐野駅前)、河西書店(田沼町)や佐野市吉澤記念美術館及び栃木県立博物館の販売コーナーで販売しております。(8月の予定)ご検討ください。

| 題名 | 執筆者 |

| 表紙 「木版画・岩船山三重塔」 | 永島正夫 |

| 巻頭言・司馬遼太郎生誕百年に考えること | 海老原脩治 |

|

口絵写真(末武さとみ)

|

|

| 江戸時代に佐野で活躍した刀工―稲垣將應 | 冥賀明儀 |

| 剣道と居合道の歴史 | 青山 守 |

| 江戸の名主馬込勘解由―馬込家文書を読み解く | 高山慶子 |

| 王欽古『潤筆収入簿』(佐野市郷土博物館藏)について ー南画家の明治30年代 |

末武さとみ |

| 星宮神社敷地内にある社と石碑 | 大川圭吾 |

| 島田嘉内家酒造り350年の歴史その1―徳川幕府の酒造統制と米価調節 | 大髙八三郎 |

| 学校日誌に見る国民学校の行事 | 田沼 清 |

| 『史料紹介』鎌倉時代後期の佐野氏について(その1) | 鴨志田智啓 |

| 佐野昌綱の没日について | 川田春樹 |

| ふるさと岩崎邑(現・佐野市岩崎町)の伝承についての考察 | 黒田哲哉 |

| 史料に読む幕末・下野国【出流山事件】(四)―佐野川原での処刑、関東取締出役役宅襲撃、薩摩藩邸の焼討、赤報隊(官軍先鋒嚮導隊)、文人・赤尾清三郎のことなど | 海老原脩治 |

| 日光方面に狛犬を尋ねて | 安蘇史談会 |

| 講座「第38回安蘇の風土と歴史」の開催状況 | 安蘇史談会 |

| 3年ぶりの初詣見学会を小野寺地区で実施 | 安蘇史談会 |

今年も、第39号を無事に発刊することができました。皆様の支援のお蔭と感謝しております。

来年も発刊いたしますので、ご期待ください。

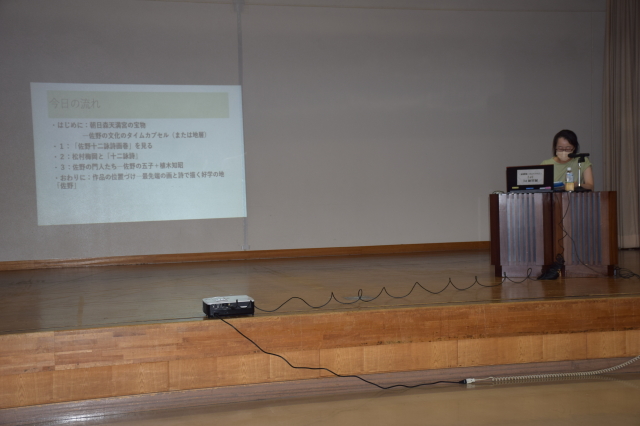

★第38回 公開講座「安蘇の風土と歴史」が開催されました

■日時:令和4年7月2日(土)、9日(土)、16日(土)、23日(土) 午後1時30分~3時30分

■場所:佐野市中央公民館3階

〇第1回 7月2日(土)

「とちぎ歴史資料ネットワークの目的と活動内容 江戸の名主馬込勘解由―近世から江戸、江戸・東京と下野・栃木―」

講師 高山慶子氏

〇第2回 7月9日(土)

「佐野における国民学校~学校日誌にみる国民学校の諸相~」

講師 田沼清氏

〇第3回 7月16日(土)

「江戸時代の越名沼をめぐる生業と資源活用」

講師 平野哲也氏

〇第4回 7月23日(土)

「「佐野十二詠詩画巻(朝日森天満宮)」―漢詩人・松村梅岡と佐野の文人たちー」

講師 末武さとみ氏

コロナ感染者数の急激な増加や猛暑にもかかわらず、今回も、297名の受講者数となりました。ありがとうございます。

体温チェック、手洗い、マスク着用を厳守し、座席も間隔をあけ会話も少なくするなど、コロナ感染防止を厳守し参加頂きました。佐野市だけでなく、宇都宮市、足利市、栃木市など多くの市町から参加頂きました。

【主催者からひとこと】

今年も多くの皆様の参加があり、感謝しております。この講座は、参加の方々の理解とご協力により支えられていると、あらためて確認しております。

来年も開催いたしますので、ご期待ください。

【来場者からひとこと】

毎回楽しみにしております。佐野に住んでいても知らないことが多く興味深かったです。歴史を知る楽しさ、学ぶ楽しさを知ることができました。ありがとうございました。

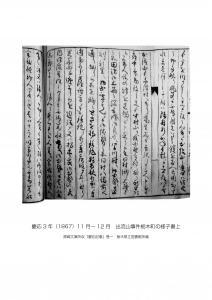

★会報『史談』第38号を発刊しました

安蘇史談会では毎年会報『史談』を刊行しています。令和4年7月1日に第38号を発刊しました。

佐野市、足利市、栃木市の図書館や栃木県立図書館、佐野市城北地区公民館、佐野市「ここねっと」に置いてありますので是非ご一読ください。

また、購入ご希望の方は佐野市内の永楽屋(JR佐野駅前)、河西書店(田沼町)や佐野市吉澤記念美術館及び栃木県立博物館の販売コーナーで販売しております。

ご検討ください。

| 題名 | 執筆者 |

| 表紙写真 「鐙塚の星宮神社拝殿」 | 大川圭吾 |

| 巻頭言・ 明治維新150年を考える | 海老原脩治 |

|

口絵写真 黒崎文庫所収『慶応記事』巻一、慶応三年出流山事件栃木町の様子書上(新里村での戦いなど) |

海老原脩治 |

| 史料に読む幕末・下野国【出流山事件】(三) ―足利藩栃木陣屋や新里村等での戦い及び西山謙之助(尚義)・赤尾清三郎(思敬)のことなど― |

海老原脩治 |

| 鐙塚町の星宮神社と摂社・末社 | 大川圭吾 |

| 史料紹介 森鴎村発行の『文明新誌』その五(補) 『文明新誌』に学んだ人々 青年、須永元・輹斎も参加須永の師彦根藩家老岡本黄石の名も |

廣木雅子 |

| 近世野州石灰の生産と流通 | 山本訓志 |

| (研究ノート)足利市稲岡町観音堂の石造地蔵菩薩立像 | 齋藤 弘 |

| 出羽三山を詠んだ芭蕉の句の足跡を辿る | 青山 守 |

| 唐沢山城の石垣を再考する | 茂木孝行 |

| 下野唐沢山城と佐野氏 ―文明~永正期の本拠をめぐってー |

江田郁夫 |

| 「史料紹介」鎌倉時代中期の佐野氏について | 鴨志田智啓 |

| 別格官幣社唐澤山神社第二代東明會総裁海軍少佐伯爵佐野常羽遣外艦隊参謀兼副官として米欧諸国沿岸を巡航―訪問―する | 大髙八三郎 |

| 水損資(史)料(軍事関係史料)の目録作成作業の協力 | 安蘇史談会 |

今年も第38号を無事に発刊することができました。皆様の支援のお蔭と感謝しております。来年も発刊いたしますので、ご期待ください。

★第37回 公開講座「安蘇の風土と歴史」が開催されました

■日時 令和3年7月3日(土)、10日(土)、17日(土)、24日(土) 午後1時30分~3時30分

■会場 佐野市中央公民館3階

佐野市民文化祭 「第37回 安蘇の風土と歴史講座」を開催いたしました。402名の多くの方に受講いただき御礼申し上げます。体温チェック、手洗い、マスク着用を厳守し、座席も間隔をあけ会話も少なくするなど、コロナ感染防止を厳守し参加頂きました。佐野市だけでなく、宇都宮市、足利市、栃木市など多くの市町から参加頂きました。

○第1回 7月3日(土)

「石垣から見る唐澤山城」

講師 栃木県文化財保護指導委員 茂木孝行氏

○第2回 7月10日(土)

「佐野氏と中世の渡良瀬川上流域」

講師 宇都宮短期大学人間福祉学科教授 江田郁夫氏

○第3回 7月17日(土)

「田中正造と小中との関わり」

講師 田中正造大学事務局長(安蘇史談会会員) 坂原辰男氏

○第4回 7月24日(土)

「近世野州石灰の生産と流通」

講師 栃木県教育委員会事務局文化財課長 山本訓志氏

【主催者からひとこと】

今年も400名を超える皆様の参加があり、感謝しております。この講座は、参加の方々の理解とご協力により支えられていると、あらためて確認しております。来年も開催いたしますので、ご期待ください。

【来場者からひとこと】

都合で「佐野氏と中世の渡良瀬川上流域」しか受講できなかったのですが、桐生佐野氏が存在したという話に驚き興奮しました。楽しく受講させていただきました。受講できなかった他の回の資料も後日送付いただき大変ありがたかったです。スタッフを含めいろいろとご準備いただき御礼申し上げます。

★会報『史談』第37号を発刊しました

安蘇史談会では毎年会報『史談』を刊行しています。令和3年7月10日に第37号を発刊しました。

佐野市、足利市、栃木市、壬生町の図書館や栃木県立図書館、佐野市城北地区公民館それに「ここねっと」(佐野)に置いてありますので、是非、ご一読ください。また、購入ご希望の方は、佐野市内の永楽屋(JR佐野駅前)、河西書店(田沼町)や佐野市吉澤記念美術館及び栃木県立博物館の販売コーナーで販売しております。

| 題名 | 執筆者 |

|

表紙写真 旧佐野市内最古の狛犬 鷺宮神社(佐野市犬伏上町) |

|

| 巻頭言・とちぎ歴史資料ネットワークへのご理解とご支援を | 海老原脩治 |

|

口絵写真 地元佐野地方に遺された掛地の一例 左写真:初正月用女児向け掛地の祝い絵(廣木雅子氏所蔵) |

藤田好三 |

| 武士の成立と藤原秀郷 ―安蘇の名門武士団・佐野氏のルーツをさぐるー |

山本享史 |

| 平将門・藤原秀郷の伝説 | 板垣 隆 |

| 『史料紹介』鎌倉時代前期の佐野氏について | 鴨志田智啓 |

| 大塔宮護良親王に関する六つの謎 | 上岡一雄 |

| 大庵寺に伝わる鎗と薙刀について | 冥賀明儀 |

| 松村梅岡ほか詩「佐野十二詠詩画巻」(朝日森天満宮) ―「好学」の地の景勝を選び、描き、読むー |

末武さとみ |

| 江戸時代に奉納された佐野の狛犬 | 山口秋葉子 |

| 天明鋳物伝説 | 茂木克美 |

| 史料に読む幕末・下野国【出流山事件】(二) ―関東取締出役や関東諸藩の動向を中心にー |

海老原脩治 |

| 小林眞斎の書 | 青山 守 |

| 鐙塚の始まりから現在まで | 大川圭吾 |

| 史料紹介 森鷗村発行の『文明新誌』その五 『文明新誌』に学んだ人々 |

廣木雅子 |

| 田中正造と小中との関わり ー「小中村 よもやま話」― |

坂原辰男 |

| 下野・とちぎの民画 佐野掛地祝い絵遍歴備忘録 |

藤田好三 |

| 大隈重信が語る佐野常民の別格官幣社唐澤山神社創建への苦難の道 | 大髙八三郎 |

| 安蘇史談会、とちぎ史料ネットへ加入 | 安蘇史談会 |

| 講座「第36回安蘇の風土と歴史」の開催状況 | 安蘇史談会 |

今年も、第37号を無事に発刊することができました。皆様の支援のお蔭と感謝しております。来年も発刊いたしますので、ご期待ください。

★第36回 公開講座「安蘇の風土と歴史」が開催されました

日時:令和2年 10月31日(土)、11月7日(土)、 11月28日(土)の午後1時30分~3時30分

場所:佐野市中央公民館、田沼中央公民館

今年度は新型コロナウィルス感染防止対策で参加者の密を防ぐために会場を佐野市中央公民館3階ホールと田沼中央公民館ホールに変更し実施いたしました。参加者は3回の延べ人数で316名の多数となり御礼申し上げます。またご来場いただいた皆様にはマスクの着用、入口での体温チェック、座席での会話の自粛などご協力いただきありがとうございました。

○第1回 10月31日(土)/佐野市中央公民館

「武士の成立と藤原秀郷~安蘇の名門武士団・佐野氏のルーツをさぐる~」

講師 栃木県立博物館学芸員 山本享史氏

○第2回 11月7日(土)/田沼中央公民館

「佐野市の石碑調査(軍馬碑や道標など)で考えたこと」

講師 安蘇史談会 小松原圭一会員

○第3回 11月28日(土)/田沼中央公民館

「佐野の狛犬 とちぎの狛犬」

講師 佐野市教育委員会文化財課長 山口明良氏

【主催者からひとこと】

コロナ感染下の厳しい状況ですが、多数の皆様にご参加いただき感謝しております。この講座は佐野市民の方々や佐野市外の皆様のご理解とご協力で開催できているものと心から感謝しております。来年も開催予定ですので、是非ご参加くださるようお願いいたします。

★安蘇史談会会報『史談』第36号を発刊しました

安蘇史談会では毎年会報『史談』を刊行しています。令和2年5月29日(金)に第36号を発刊しました。

『史談』は、佐野市、足利市、栃木市、壬生町の図書館や栃木県立図書館、佐野市城北地区公民館、佐野市市民活動センター「ここねっと」に置いてありますので、是非ご一読ください。

また、購入ご希望の方は佐野市内の永楽屋(JR佐野駅前)、河西書店(田沼町)や佐野市吉澤記念美術館及び栃木県立博物館の販売コーナーで販売しております。

| 題名 | 執筆者 |

| 巻頭言・貴重な【史料の保存】の取り組みに期待したい | 海老原脩治 |

|

口絵写真:吉澤氏家世碑拓本 拓本は佐野市立吉澤記念美術館で開催中の収蔵企画展「風を聴き、水と暮らす-渡辺崋山≪風竹図≫のイメージとともに-」で展示されています。 |

末武さとみ |

| 「道忠教団と広智」とは | 永島 正夫 |

| お姫河原の話 | 川田 春樹 |

| 「史料紹介」山﨑常盤家旧蔵佐野氏忠文書について | 鴨志田智啓 |

| 栃木山余聞~『探訪栃木山』の忘れもの~ | 板橋雄三郎 |

| 史料紹介 森鷗村発行の『文明新誌』その四 『文明新誌』に学んだ人々 |

廣木 雅子 |

| 牧歌舞伎の発生と継承について | 津布久貞夫 |

| 菩提寺と十三佛御尊影 | 大川 圭吾 |

| 唐澤義勇少年団縫田文次郎の第3回国際ジャンボリー遠征記・後編 | 大髙八三郎 |

| 史料に読む幕末・下野国【出流山事件】(一) ~薩摩藩邸浪士糾合から「官軍先鋒薩州出流山糾合方隊本陣」の結成まで~ |

海老原脩治 |

| 令和の初詣に参加して | 篠﨑 澄子 |

| 上野三碑や日光例幣道などを尋ねて | 安蘇史談会 |

今年も、第36号を無事に発刊することができました。皆様の支援のお蔭と感謝しております。

来年も発刊いたしますので、ご期待ください。

★安蘇史談会会報『史談』第35号を発刊しました

安蘇史談会では毎年会報『史談』を刊行しています。平成31年4月27日(土)に発刊しました。

佐野市、足利市、栃木市、壬生町の図書館や栃木県立図書館、佐野市城北地区公民館それに「ここねっと」に置いてありますので、是非、ご一読ください。また、購入ご希望の方は、佐野市内の書店や佐野市吉澤記念美術館及び栃木県立博物館の販売コーナーで販売しております。ご検討ください。

| 題名 | 執筆者 |

| 巻頭言・新たな『佐野市史』編さんに期待したい | 海老原脩治 |

| 口絵写真 『文明新誌』第壱号の表紙 史料紹介 森鷗村発行の『文明新誌』その三 |

|

| 『文明新誌』に学んだ人々(安蘇郡の人々の作品) | 廣木 雅子 |

| 『続・宮島清次郎』について | 永島 正夫 |

| 渡辺崋山・門人たちと両毛文人のネットワーク ―《風竹図》(吉澤松堂為書)・半香義会・書画会に関する資料を中心にー |

末武 さとみ |

| 「蒲生君平生誕250年・明治維新150年記念」蒲生君平の業績と明治維新 ―『山陵志』を中心としてー |

阿部 邦男 |

| 近世における下野国安蘇郡の庶民剣士たち | 海老原脩治 |

| 香取・鹿嶋両神宮と伊能忠敬の足跡を訪ねて | 安蘇史談会 |

| 朝鮮通信使と朝鮮人参 | 陳 賢 徳 |

| 籠釣瓶花街酔醒の主人公 | 篠﨑 澄子 |

| 粟野俊之氏の天徳院宝衍研究について | 川副 令 |

| 『史料紹介』新発見の佐野家文書の写 足利庄梅園村の事 |

鴨志田智啓 |

| 犬伏町の狒々退治について | 川田 春樹 |

| 見返りの松 | 大川 圭吾 |

| 大塔宮護良親王子孫伝説秘話 | 上岡 一雄 |

| 「令和」の時代を迎えて | 海老原脩治 |

| 唐澤義勇少年団縫田文次郎の第3回国際ジャンボリー遠征記・前編 | 大髙八三郎 |

| 分類別題名別索引一覧 | 安蘇史談会 |

| 京谷博次前会長への追悼文 | 安蘇史談会 |

今年も、35号を無事に発刊することができました。皆様の支援のお蔭と感謝しております。来年も発刊いたしますので、ご期待ください。

★分類別題名別索引一覧を作成しました。

安蘇史談会会報『史談』の第1号から35号までの分類別題名別索引一覧を作成しました。

佐野市、足利市、栃木市、壬生町の図書館や栃木県立図書館、佐野市城北地区公民館それに「ここねっと」に置いてありますので、閲覧してください。なお、一部の巻が置いてないところもありますので事前にご確認ください。

皆様のご支援により、35号まで発刊することができました。これまでのご協力に深く感謝いたします。これからもご指導・ご協力をお願いいたします。

★第35回 公開講座「安蘇の風土と歴史」が開催されました

日時:平成31年4月6日(土)、13日(土)、20日(土)、27(土)の午後1時30分~3時30分

場所:佐野市城北地区公民館

6日 「大正の無敵横綱 杤木山」講師 板橋雄三郎氏

13日 「牧歌舞伎の復活に尽した人々~昭和40年代のできごとから~」 講師 津布久貞夫氏

20日 「下野の板碑と中世的信仰世界の転換」 講師 齋藤 弘氏

27日 「県会議員田中正造の『勧業』伸張活動 講師 茂木 克美氏

今年も300名を超える参加者がありました。例年参加されている方に加え、今年初めて参加する方も多数おりました。佐野市だけでなく、足利市、栃木市、宇都宮市など多くの市町からの参加も頂きました。

■主催者から一言

今年も、300名を超える皆様の参加があり、感謝しております。この講座は、参加の方々の熱意に支えられていると感じました。ありがたいことです。来年も開催いたしますので、ご期待ください。

★平成30年度 公開講座「安蘇の風土と歴史」を開催しました。

平成30年度佐野市民文化祭のトップを切って、平成30年4月7日(土)から5月までの土曜日に、5回開催しました。

○第1回(4/7)唐沢山埴輪窯跡と両毛地域の埴輪

足利市文化財愛護協会理事 足立佳代氏

○第2回(4/14)渡辺崋山・中根東里ゆかりの碑と安蘇の文人たち~吉澤家世碑・菅神廟碑をめぐって~

佐野市立吉澤記念美術館学芸員 末武さとみ氏 ~終了後、吉澤家世碑等を見学しました。~

○第3回(4/21)小林眞齋、森鷗村のことなど

安蘇史談会会員 廣木雅子

○第4回(4/28)蒲生君平の業績と明治維新~『山陵史』を中心として~

蒲生君平研究家・博士(文学) 阿部邦男氏

○第5回(5/12)日本の近代化の扉を開いた幕末佐賀のナゾを解く(栃木と佐賀の絆を訪ねて)

NPO九州さがプロジェクト代表世話人・幕末佐賀研究家 原田 彰氏

今年も400名を越える大勢な方にご参加いただきました。ありがとうございました。

2019年の4月からも開催いたしますので、ご期待ください。

★会報『史談』第34号を発刊しました。

安蘇史談会では、毎年会報『史談』を刊行しています。2018年5月に次の内容で、刊行しました。

佐野市、栃木市、足利市、壬生町の図書館や栃木県立図書館それに佐野市城北地区公民館に置いてありますので、是非、ご一読ください。

また、購入ご希望の方は、佐野市内の書店や佐野市吉澤記念美術館及び栃木県立博物館の販売コーナーで販売しております。ご検討ください。

| 題名 | 執筆者 |

| 巻頭言・文化財の保存と活用の両立を図りたい | 海老原脩治 |

| 鏑木清方と三遊亭円朝が旅をした田沼・唐沢山など | 海老原脩治 |

| 県会議員田中正造の「勧業」伸張活動 | 茂木 克美 |

| 史料紹介 森鷗村発行の『文明新誌』その二 『文明新誌』第一号所載の文章について |

廣木 雅子 |

| 大川ノブ先祖を語る | 大川 圭吾 |

| 忘れられた佐野小唄 | 篠﨑 澄子 |

| 河口湖、そして甲斐の旅 | 松中 清子 |

| 師走の北海道周遊の旅、戊辰戦争で最後の戦いとなった 箱館戦争、五稜郭の戦い地・函館を訪う |

岡田 清 |

| 茶の湯と天命釜 【天命鋳物師江田家の系譜】 |

江田 蕙 |

| 『犬の伊勢参り』について | 永島 正夫 |

| 田沼家の家紋考(意次研究余話) | 関根 徳男 |

| 「朝鮮通信使図絵馬」の奉納動機 ~絵馬研究者としての見解~ | 坪井 利剛 |

| 鷲川上流の水路について | 川田 春樹 |

| 『史料紹介』もう一つの高瀬家文書 高瀬家文書と山崎家文書 |

鴨志田智啓 |

| 古代および中世における下野国安蘇郡の鷹場 ―『沙石集』にみえる鴛鴦塚物語を中心にー |

海老原脩治 |

| ボーイスカウト日本連盟山中野営場閉場式に寄せて 佐野常羽と中央指導者実修所創設への道 |

大髙八三郎 |

| 東国の覇者毛野豪族 | 高橋 昭夫 |

| 歴史に消えた青磁 -高麗青磁が辿った歴史の道― |

陳 賢徳 |

【口絵写真】年不詳正月二六日及び年不詳九月一八日豊臣秀吉朱印状・佐野信吉宛

(東京大学史料編纂所所蔵謄写本)

__midium.jpg)

__midium.jpg)